|

Mestieri,

attrezzi e ambientazioni dell’inizio 1900

|

| Cava | Forno | Magazzino | Caprile | Vigna | Mulino | Carbonaia | Pescatori | Casa | Arrotino | Cestaio |

Carlo De

Stefani, professore di geologia dell’istituto di studi superiori di

Firenze, nel 1907 affermava che la migliore prova di eccellenza del nostro

granito è data dall’esperienza millenaria, dalla straordinaria antichità

delle cave e dalla importanza dei lavori che ne furono eseguiti. Sette

delle colossali colonne di granito (alte metri 12,36 - diametro m. 1,50)

del Pantheon provengono dal nostro territorio. Diciotto colonne secondo

Noten si trovano nella cattedrale di Aquisgrana. Fra l’XI ed il XIV

secolo i Pisani fecero nuovi scavi e portarono a Pisa molte colonne

probabilmente abbandonate dai Romani. Anche lo scultore Pietro Tacca fu

interessato alla nostra pietra e con essa realizzò le famose “tazze”

che si trovano a Boboli. Ma

fu a partire dal 1840 che inizia lo sfruttamento industriale del Granito,

prima in maniera modesta ma dalla fine dell’ottocento sino alla seconda

guerra mondiale in maniera massiccia. In questo periodo gli occupati nelle

cave furono diverse centinaia. Avvenne anche un imponente flusso

immigratorio di scalpellini soprattutto

dalle zone di Carrara, Empoli, Signa e Montelupo Fiorentino. Alcuni

cognomi ancor oggi numerosi (Rocchi, Pantani, Mari) sono da riportare a

quel periodo. Si tagliavano i massi e si producevano scalini, basamenti

per monumenti, portali, colonne, cigli, lastre per piazze.In ogni cava

c’era sempre il fabbro che alla forgia preparava le punte, gli

scalpelli, i panciotti, gli scapezzino. Altri attrezzi erano la bucciarda,

il mazzolo, la mazza, il macaco e la stampa che serviva per fare i buchi

per le mine. Manufatti delle nostre cave prodotti in tempi abbastanza

recenti si trovano alla stazione Santa Maria Novella e allo Stadio di

Firenze, nel palazzo dei congressi e in quello della civiltà e del lavoro

all’Eur in Roma ed in tante altre città d’Italia e d’Europa.

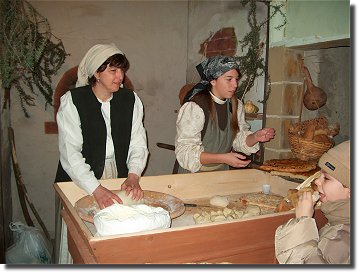

Il

forno ed il fornaio

Il

forno ed il fornaio

Il

forno inteso come luogo di produzione giornaliera e di vendita del pane è

una consuetudine abbastanza recente nella nostra comunità. Sino

agli inizi del novecento nei paesi erano diversi i forni, ma non

costituivano attività commerciali. Nelle case di campagna, i famosi

magazzini, il forno era un elemento architettonico fondamentale. Spesso

non c’erano le camere da letto, si dormiva o sul pavimento o in mezzo

alle botti, ma il forno ci doveva essere. Le

nostre nonne ogni sei o sette giorni facevano le picce, il biscotto, il

pinzino (con i fichi secchi), la schiaccia (pane fatto con farina e

patate), ed a detta dei consumatori questi tipi di pane erano più buoni

dopo qualche giorno.....forse era la fame.

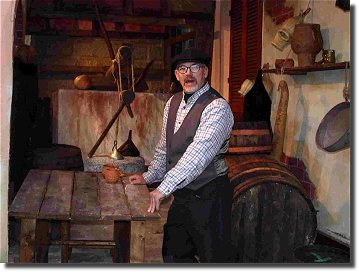

Il

magazzino

Giulio

Pullè nella sua monografia agraria del circondario dell’isola d’Elba

del 1878, afferma che nel 1839 alla coltivazione della vite erano

interessati quasi 5000 ettari, che le viti ammontavano a 32.437.000 e la

produzione vinicola era stata di 185.725 barili di 120 libbre toscane

ciascuno in ettolitri 76.268.

Centro

di raccolta delle uve e luogo di trasformazione in vino era il magazzino.

Le uve si pestavano con i piedi (si zampicavano), in gabbie di legno

disposte sopra i palmenti, pile di muratura a base quadrata o

rettangolare, alte da uno a due metri e larghe due metri. In questi

contenitori avveniva la fermentazione che si protraeva da quattro a sei

giorni. Dopo, il vino dal palmento passava attraverso un buco,

precedentemente tappato, nella tina e il mosto dalla tina si metteva nelle

botti che erano state insolfate. In esse il vino continuava a fermentare

fino a novembre per essere poi tappato ermeticamente. Le vinacce si

appondavano, cioè si mettevano sotto un grande peso (il sasso di leva).

Si trattava di una grossa pietra circolare quasi sempre di granito appesa

ad un robusto palo che veniva conficcato in apposito incastro praticato

nel muro e che premeva sulla catasta di tavole disposte sulle vinacce.

Tutto

questo dava luogo all’antico processo del pondo.

Centro

di raccolta delle uve e luogo di trasformazione in vino era il magazzino.

Le uve si pestavano con i piedi (si zampicavano), in gabbie di legno

disposte sopra i palmenti, pile di muratura a base quadrata o

rettangolare, alte da uno a due metri e larghe due metri. In questi

contenitori avveniva la fermentazione che si protraeva da quattro a sei

giorni. Dopo, il vino dal palmento passava attraverso un buco,

precedentemente tappato, nella tina e il mosto dalla tina si metteva nelle

botti che erano state insolfate. In esse il vino continuava a fermentare

fino a novembre per essere poi tappato ermeticamente. Le vinacce si

appondavano, cioè si mettevano sotto un grande peso (il sasso di leva).

Si trattava di una grossa pietra circolare quasi sempre di granito appesa

ad un robusto palo che veniva conficcato in apposito incastro praticato

nel muro e che premeva sulla catasta di tavole disposte sulle vinacce.

Tutto

questo dava luogo all’antico processo del pondo.

Il

caprile

Era

costituito da due elementi architettonici ben precisi: il recinto, un muro

a secco alto circa un metro, abbastanza largo con una sola apertura che

costituiva l’ingresso. Attaccata

al recinto sorgeva la capanna. Talvolta era più distante ma non molto.

Soltanto nei caprili di Masso alla Guata e delle Mure capanna e recinto

sono distanti di circa duecento metri. Il

materiale di costruzione era costituito da blocchi di granito, non grossi,

quasi scaglie, non murati ma a secco. Il tetto e la cupola erano costruiti

in maniera che l’acqua scivolasse e non entrasse nell’interno e così

pure il fumo del fuoco acceso per far bollire i caldari del latte usciva

senza che fosse necessaria una cappa fumaria. Il

caprile era il posto per la trasformazione del latte nei due prodotti

caseari tipici della nostra zona, la ricotta e la caciotta. Il recinto

veniva utilizzato come ricovero temporaneo delle capre e la capanna, come

già detto, per accendervi il fuoco per far bollire i caldari ricolmi di

latte e per il ricovero degli attrezzi. Come ricovero notturno,

nell’ottocento, furono

costruite alcune stalle, le più note quelle di Moncione e delle Puete.

Tra

i quarantasei caprili del Comune di Campo nell’Elba l’unico a due

capanne, ancor oggi ben conservato, è quello delle Macinelle.

Era

costituito da due elementi architettonici ben precisi: il recinto, un muro

a secco alto circa un metro, abbastanza largo con una sola apertura che

costituiva l’ingresso. Attaccata

al recinto sorgeva la capanna. Talvolta era più distante ma non molto.

Soltanto nei caprili di Masso alla Guata e delle Mure capanna e recinto

sono distanti di circa duecento metri. Il

materiale di costruzione era costituito da blocchi di granito, non grossi,

quasi scaglie, non murati ma a secco. Il tetto e la cupola erano costruiti

in maniera che l’acqua scivolasse e non entrasse nell’interno e così

pure il fumo del fuoco acceso per far bollire i caldari del latte usciva

senza che fosse necessaria una cappa fumaria. Il

caprile era il posto per la trasformazione del latte nei due prodotti

caseari tipici della nostra zona, la ricotta e la caciotta. Il recinto

veniva utilizzato come ricovero temporaneo delle capre e la capanna, come

già detto, per accendervi il fuoco per far bollire i caldari ricolmi di

latte e per il ricovero degli attrezzi. Come ricovero notturno,

nell’ottocento, furono

costruite alcune stalle, le più note quelle di Moncione e delle Puete.

Tra

i quarantasei caprili del Comune di Campo nell’Elba l’unico a due

capanne, ancor oggi ben conservato, è quello delle Macinelle.

La

vigna

La

vigna

L’attività

economica fondamentale della nostra comunità era l’agricoltura, o

meglio, la coltivazione della vite, il cui prodotto finale - il vino -

era l’unico che veniva commercializzato. Tutte

le altre produzioni agricole servivano per la sussistenza del contadino.

Sino

al 1960 il nostro territorio si poteva definire quasi un’unica vigna.

Vigne

nei piani, vigne sulle colline e sui rilievi, dove anche nei luoghi più

scoscesi i nostri nonni con precisione e perizia avevano realizzato i

pianelli (terrazzamenti) per mettere a dimora le viti.

Il

mulino

I

nostri antichi mulini erano ad acqua e abbastanza numerosi nel territorio

del nostro comune. Erano

formati da un edificio piuttosto grande, che conteneva gli strumenti di

macinazione e da un grosso contenitore di acqua alimentato dai fossi che

si chiamava buttaccio. Solo

nel tratto Sant’Ilario, la Lamia, lungo il fosso delle Calanche, ve ne

erano sette. Ma il più importante, dotato di sistemi di macinazione

modernissimi per l’epoca era quello di Moncione. Non

essendo state collegate le sorgenti all’acquedotto per Portoferraio, il

fosso dal quale veniva alimentato, non seccava durante l’estate. Ad

essi si portava il grano trebbiato nelle aie con il trebbio, grossa palla

di ferro o di granito trainato da asini, che diventava farina bianchissima

ma anche le castagne al sole e successivamente anche il granturco.

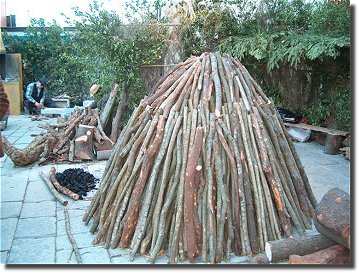

La

carbonaia

La

carbonaia

La

Legna utilizzata per costruire la carbonaia era la scopa, il leccio ed il

corbezzolo.Si costruiva con pali di leccio messi per ritto alti circa m.

1,60 – 1,80, un cerchio del diametro di. 0,80 – 1,00 m. chiamato foro

e costruiva il cuore della carbonaia. Intorno ad esso venivano messi

tronchi fissi, quasi a formare una cupola. La base era protetta da un

calsolo di sassi. Successivamente la carbonaia veniva ricoperta di terra e

rucia. Il foro veniva riempito di piccoli pezzi di legno e rametti. Alla

fine si dava fuoco. Alla base venivano fatti dei fori come prese d’aria.

Ogni tre o quattro ore il foro doveva essere alimentato con pezzi di legni

e veniva chiuso con un pezzo di lamiera. La carbonaia doveva cuocere circa

cinque giorni. Cinque giorni e cinque notti durissime per il carbonaio che

doveva controllarla. Era lui che doveva, secondo la sua esperienza,

governare questo processo di combustione aprendo e chiudendo cagnoli e

fori d’aria. La trasformazione del legno in carbone è una distillazione

a secco. Vengono eliminati parti insignificanti per il valore combustibile

come l’acqua, l’aceto ed il catrame di legno. Rimane il carbonio.

Un

grosso pericolo per la carbonaia era rappresentato non tanto dalla pioggia

quanto dal vento forte che poteva scoprirla e spargere nel bosco intorno

legni accesi con il rischio di provocare incendi. Quando il colore del

fumo da bianco diveniva scuro quasi violaceo significava che il carbone

era pronto, ma doveva essere coperto con terra setacciata perché si

raffreddasse. La scarbonatura, cioè la separazione tra il carbone e la

terra, veniva fatta prima con il bidente e successivamente con un grosso

rastrello detto rastrellone. Il

prodotto finale era fragile come cristallo ma con esso si potevano

raggiungere per la combustione temperature elevate. Quindi elemento

indispensabile per la vita e l’economia dei nostri progenitori.

I

pescatori

I

pescatori

Sebastiano

Lombardi, nel suo libro “Memorie antiche e moderne dell’isola

d’Elba”, pubblicato a Firenze nel

1791, dopo aver parlato diffusamente delle due tonnare presenti nel

territorio dell’isola cosi continua “diverse altre pesche si fanno in

varie stagioni e oltre i pescatori paesani, vi concorrono napoletani,

genovesi, corsi ed altri…“. I genovesi erano espertissimi nella pesca

delle sardine ed acciughe, che salate e conservate in barili, venivano poi

vendute a Livorno e come ringraziamento ogni barca faceva offerte, in base

a quanto realizzato, al santuario di Montenero. I

napoletani praticavano soprattutto la pesca del palamito, sciapica e

successivamente del tramaglio. Come esca usavano un particolare tipo di

pesce, oggi quasi scomparso, la castardella abbondante allora, pescato nel

canale tra l’Elba e Pianosa. I

corsi famosi per la pesca alle aragoste abbondanti in quel tempo e famose

in tutto il Mediterraneo. A comprarle una volta pescate venivano velieri

sia da Nizza che da Marsiglia. Queste

varie tipologie di pesca si amalgamarono tra di loro, come pure si

integrarono i pescatori locali con quelli venuti da lontano. Tanto è vero

che Eugenio Brashi nella sua coreografia dell’isola d’Elba –

manoscritto del 1939 – indica il porto di Campo come importante punto di

pesca. La pesca ha continuato fino ad oggi ad essere un’importante fonte

economica per la nostra comunità. Quelli che precedentemente ho definito

pescatori venuti da lontano sono continuati ad arrivare portando non

soltanto nuove tecniche di pesca ma apportando anche arricchimento, con la

loro formazione culturale e le loro tradizioni, al nostro modo di essere.

Ed ora una notizia curiosa. A fine ottocento, per qualche anno durante

l’estate, il nostro mare si riempiva di imbarcazioni

greche per pescare le

spugne, presenti nelle rocce del nostro mare; ad essi probabilmente si

deve l’introduzione dell’uso dello specchio, cioè quel grosso

cilindro con il fondo di vetro, indispensabile per vedere il fondo del

mare.

La

casa

La

stanza più importante della casa era la cucina. In essa infatti si può

affermare che si pensava per lo meno a livello di organizzazione e

programmazione ad affrontare il lavoro sia per il ricavo economico ma

soprattutto per la vita di tutti i giorni. In una delle pareti di lato

all’ingresso sorgeva il camino, che oltre al focolare vero e fuoco ai

lati, conteneva due fornelli. Durante l’inverno il focolare oltre che a

cuocerci i cibi serviva per riscaldarsi, quindi vicino ad esso oltre che a

piccoli fasci di scopa, mucchi, c’era una piccola catasta

di ceppi di scope, tronchi di leccio e di legna più consistente. I

fornelli laterali erano usati durante l’estate e nelle stagioni più

miti e vi si usava il carbone. Ma dopo cena durante i mesi invernali il

camino diveniva anche un elemento di aggregazione. La famiglia vi si

riuniva intorno spesso con altri nuclei familiari ed alla luce del fuoco,

qualche volta aiutati dal lume a petrolio, si raccontavano storie passate,

talvolta qualcuno più fortunato che sapeva leggere, leggeva agli altri

qualche vecchio giornale o un libro. La

regina della casa era la donna, o meglio le donne. Mamme, figlie, nipoti,

si trovavano a sferruzzare, preparavano le maglie, i calzinotti (quelle

rozze calze di lana), tagliavano le stoffe di peloncino e di fustagno,

successivamente le cucivano per prepararci camicie, calzoni e giubbotti.

Si preparavano le conserve

sia di pomodoro che di verdure. Qualche volta anche la marmellata.

Controllavano le fave, i ceci, i fagioli secchi ed i fichi secchi,

alimenti importantissimi per il lungo inverno. Nella

camera oltre al letto, c’era sempre un baule di legno che conteneva il

piccolo corredo che ogni donna doveva portare in dote e un armadio

chiamato guardaroba dove si conservavano i pochi vestiti.

La camera era quasi sempre su un piano più elevato rispetto alla

cucina e con una porta esterna su un piccolo ballatoio collegato con il

piano inferiore da una scala, quasi sempre di granito con a lato un

muretto particolare chiamato murella.

La

stanza più importante della casa era la cucina. In essa infatti si può

affermare che si pensava per lo meno a livello di organizzazione e

programmazione ad affrontare il lavoro sia per il ricavo economico ma

soprattutto per la vita di tutti i giorni. In una delle pareti di lato

all’ingresso sorgeva il camino, che oltre al focolare vero e fuoco ai

lati, conteneva due fornelli. Durante l’inverno il focolare oltre che a

cuocerci i cibi serviva per riscaldarsi, quindi vicino ad esso oltre che a

piccoli fasci di scopa, mucchi, c’era una piccola catasta

di ceppi di scope, tronchi di leccio e di legna più consistente. I

fornelli laterali erano usati durante l’estate e nelle stagioni più

miti e vi si usava il carbone. Ma dopo cena durante i mesi invernali il

camino diveniva anche un elemento di aggregazione. La famiglia vi si

riuniva intorno spesso con altri nuclei familiari ed alla luce del fuoco,

qualche volta aiutati dal lume a petrolio, si raccontavano storie passate,

talvolta qualcuno più fortunato che sapeva leggere, leggeva agli altri

qualche vecchio giornale o un libro. La

regina della casa era la donna, o meglio le donne. Mamme, figlie, nipoti,

si trovavano a sferruzzare, preparavano le maglie, i calzinotti (quelle

rozze calze di lana), tagliavano le stoffe di peloncino e di fustagno,

successivamente le cucivano per prepararci camicie, calzoni e giubbotti.

Si preparavano le conserve

sia di pomodoro che di verdure. Qualche volta anche la marmellata.

Controllavano le fave, i ceci, i fagioli secchi ed i fichi secchi,

alimenti importantissimi per il lungo inverno. Nella

camera oltre al letto, c’era sempre un baule di legno che conteneva il

piccolo corredo che ogni donna doveva portare in dote e un armadio

chiamato guardaroba dove si conservavano i pochi vestiti.

La camera era quasi sempre su un piano più elevato rispetto alla

cucina e con una porta esterna su un piccolo ballatoio collegato con il

piano inferiore da una scala, quasi sempre di granito con a lato un

muretto particolare chiamato murella.

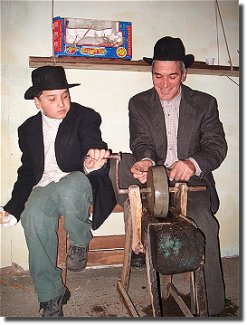

L’arrotino

L’arrotino

Un’altra

figura importante sia per la vita che per l’economia di quegli anni era

l’arrotino. Con

una ruota di pietra (detta mola) nella quale era inserita in un buco una

manovella particolare, fermata con delle zeppe di legno. L’arrotino

girava ogni tre o quattro mesi, per i paesi e le campagne. Coltelli,

pennati, ristaie, coltelli da innesti, pennatelle indispensabili per la

vendemmia, ma anche forbici da pota venivano perfettamente arrotati.

Con

il passare del tempo la mola fu inserita

su una specie di cavalletto e veniva azionata da un pedale. L’ultimo

arrotino, scomparso recentemente, era solito girare con un vecchio

topolino giardinetta e la mola veniva fatta girare dalla dinamo

dell’automobile.

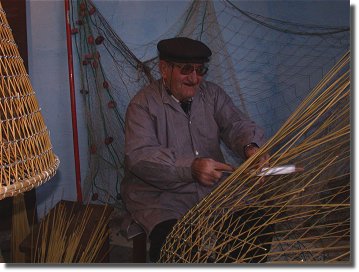

Il

cestaio o panieraio

Cestoni-ceste,

panieri e paniere erano contenitori estremamente importanti sia nella vita

di tutti i giorni che nelle attività lavorative. I cestoni servivano per

portare i concimi naturali dal luogo di produzione

sino alle coltivazioni che dovevano essere concimate. Le ceste

erano indispensabili durante la vendemmia: vi si poneva l’uva raccolta

per metterla successivamente nei tinelli, contenitori abbastanza capaci,

che servivano a portarla poi al palmento. Panieri

e paniere servivano per raccogliere la frutta, i fichi, ma anche ai

pescatori per portare il pesce dalla barca ai luoghi dove veniva venduto.

Ceste e cestoni venivano costruiti intrecciando (formando una base e su di

essa pareti quasi circolari) le stiappe che erano  delle sottili strisce di

polloni di castagno. Anche il paniere, più piccolo della cesta, era fatto

con le stiappe, ma era dotato di un manico fatto con i vincoli di

mortadella e ontonella. Le paniere invece avevano una base ellissoidale di legno e le

pareti erano fatte con le stiappe, ma con listelli di canne ed il manico

era sempre con i vincoli. Il

realizzatore di questi contenitori si chiamava cestaio o panieraio.

Probabilmente il modo di costruire questi contenitori fu portato nella

nostra comunità dai cosiddetti lombardi a fine ottocento, che poi non

erano lombardi, ma venivano a lavorare qui da noi durante i mesi invernali

e primaverili dall’Appennino modenese.

delle sottili strisce di

polloni di castagno. Anche il paniere, più piccolo della cesta, era fatto

con le stiappe, ma era dotato di un manico fatto con i vincoli di

mortadella e ontonella. Le paniere invece avevano una base ellissoidale di legno e le

pareti erano fatte con le stiappe, ma con listelli di canne ed il manico

era sempre con i vincoli. Il

realizzatore di questi contenitori si chiamava cestaio o panieraio.

Probabilmente il modo di costruire questi contenitori fu portato nella

nostra comunità dai cosiddetti lombardi a fine ottocento, che poi non

erano lombardi, ma venivano a lavorare qui da noi durante i mesi invernali

e primaverili dall’Appennino modenese.